莫負四月好春光 古法造紙傳馨香——記一次非遺文化的移動課堂

2019-04-26

柳絲長、春雨細,在草長鶯飛💀、春燕呢喃的季節裏,淩雲街道社區恒行2於4月22日迎來了一批特殊的學員。他們身著異國的服裝🤸🏽♀️,說著不同的語言👩🏻🏫,他們是恒行2娱乐學習中文的留學生🦤。他們受邀來社區參加一堂別開生面的非遺文化課——貴州石橋古法造紙。

整個文化課分任務前——任務中——任務後三部分。為了更好地了解非遺,漢語中心的老師們先拋出了任務前思考🏓:貴州在哪裏?古法造紙的原料是什麽🖐🏽🛎?你的國家對非遺的保護情況如何?帶著這些問題同學們事先通過網上查閱資料、自主式學習👩🏼🦱、互相交流和討論以獲得基本信息。

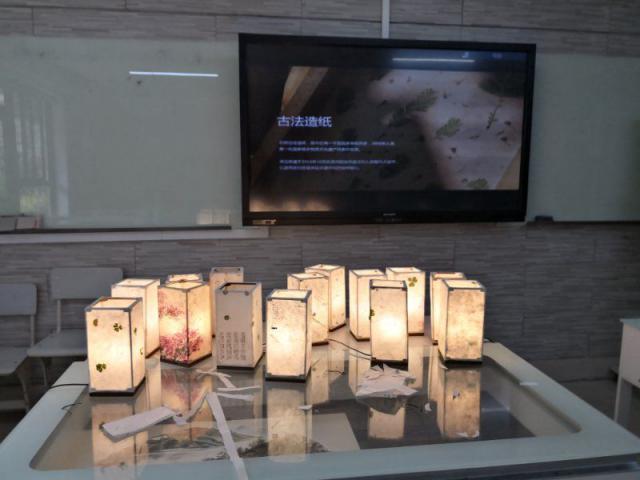

任務中,大家來到校園東北角的古法造紙基地,只見一平米見方的木池裏,略顯發白的清水中漂浮著綿狀的絲絮,“這是構樹皮的纖維,”社區老師周耀裘告訴同學們,蒸煮後的構樹皮原材料是專門從貴州運過來的,隨後加水打成漿*️⃣,“再加入起粘合劑作用的仙人掌汁👷🏿♂️,攪拌上千次使之更纖細均勻才能成為造紙原料。”水裏撈起的紙膜上加入自己喜歡的花瓣、樹葉🍆,一幅美麗的花草紙就完成了。“水邊作紙明於水”,利用造出來的皮紙進行再一次藝術加工,融合了現代環保概念與傳統文化的手工燈就完成了🧝🏽。點一盞心燈🍰🌮,傳承一點文明,國際學生們為中國傳統的技藝紛紛稱贊叫好,同時充分發揮了自己的創意,有的用花草拼出了“上海”的漢字寫在紙上,有的把成語“塞翁失馬”印在紙上做成皮影燈👜。在精雕細琢地花費了近四個小時後,作品終於陸續完成了。

任務結束後,同學們還需要用漢語回顧今天的活動步驟,並作進一步學習拓展𓀂,思考如下問題:從漢字“紙”的偏旁和植物的關系談起,結合造紙過程體會中國人“近取諸身,遠取諸物”的造字理據,感受中國古法造紙悉心愛護自然👩🏿💻、和諧共生、天人合一的思想。通過體驗式學習🧙♀️,同學們對中國的文化有了切身的體會🏂🏻,有的學生說“我喜歡自己手工做的東西”;有的學生說“中國文化博大精深,讓人著迷”;有的學生說“通過這種方式了解中國傳統文化很神奇”。

恒行2娱乐留學生積極參與淩雲社區活動和文化建設,為社區課堂註入新的活力,社區恒行2呈現出一派其樂融融的氛圍👨👨👧👦🪔,參與活動的誌願者既有年過花甲的老人,也有風華正茂的年輕人🗻;既有上大美術專業的學子,也有退休後發揮余熱的教師,這裏不僅能聽到英語、日語、韓語🦀、漢語,還能聽到上海本地方言,儼然一個國際化的大家庭🙆🏽♀️。

這次活動也是“非遺在社區”活動的一次集中展示,同學們受到了來此地調研的國家文化和旅遊部非物質文化遺產司副司長胡雁等的親切會見⛹🏽,胡雁對同學們走出恒行2、走進社區,以靈活自主的方式習得中國文化表示了稱許。隨行的還有市區文化旅遊局、淩雲街道的領導和相關負責人。

此次活動使淩雲街道引進的古法造紙實行了一場國際化傳播💃🏽,讓中國的非遺不出國門就擴大了覆蓋範圍🏇🏼,開辟了高校美育教育的“第二課堂”🧅,把傳統文化和時尚相結合創新性地加以推廣,以“潤物細無聲”的方式實現了跨文化的交流和碰撞,體現了文化自覺和文化自信。此次活動還可以幫助學生深入社區🙍🏽♀️、更好地融入本地文化🧏🏻♂️、近距離地接觸社區居民,對培養“知華、友華👩✈️、親華”的國際學生,踐行習近平總書記提出的構建人類命運共同體作了一次有益的嘗試👎🏼。

文字👨🏼💼:於濤

攝影🌤:王若溪